每个人的名字背后都有独特的故事,姓氏和名字的起源常常与家族历史、地域文化以及社会习俗密切相关。通过了解这些起源,我们不仅能深入了解文化传承的脉络,还能感受到各个时期人们对名字的不同赋予和解读。

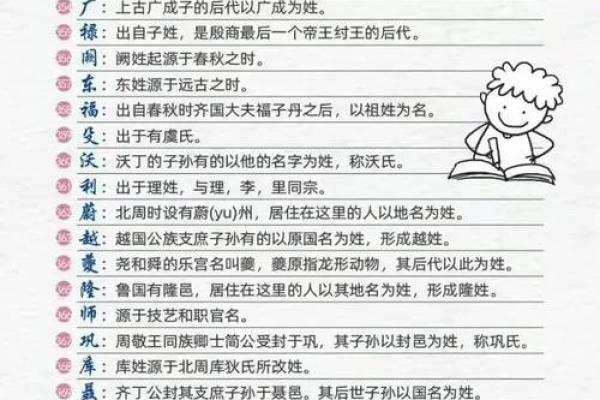

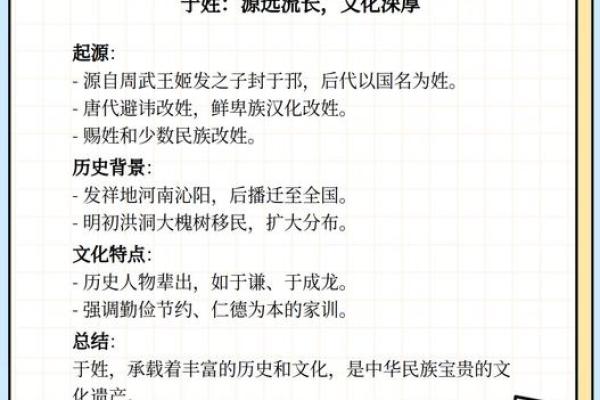

姓氏的起源

在中国,姓氏的起源可以追溯到远古时期。最初,姓氏多与氏族、部落或者自然现象相关。例如,黄帝时期,部落长者通常会以自然现象或动物特征命名,如“刘”姓源自“刘累”,源自“以名为氏”的方式。而其他姓氏如“赵”则来源于“赵国”,表示血统与地域的联系。在古代,姓氏不仅是家族的象征,也代表了血脉的传承和家族荣誉。

名字的文化背景

名字的选择常常承载着父母的期望与祝福。在中国传统文化中,父母给孩子取名时,往往会根据五行八字、诗词典籍、或是家族的传世之名来起名。这些名字不仅表达了父母的情感和期望,同时也与个人的命运、性格有所关联。中国人特别注重名字中的“音韵”和“寓意”,例如“文”和“武”常用来区分性别和社会期望,“兰”则寓意美丽、纯洁。

姓氏与名字的传承

姓氏和名字的传承不仅仅是血脉的延续,还是一种文化的象征。在很多传统社会中,姓氏代表了家族的历史和地位,而名字则是对个体身份的认可。现代社会中,尽管姓氏和名字的传承方式发生了变化,但它们依然保持着独特的文化含义和重要性。人们通过姓名来维系家庭和社会的联系,特别是在婚姻、教育等方面,姓名常常承载着一种责任感和归属感。

姓氏与名字的变化与演变

随着时代的变迁,姓氏和名字也经历了多次变化与演变。在不同历史阶段,社会政策和文化交流对名字产生了深远影响。比如,近现代以来,随着社会的开放和国际化,很多传统的名字开始接受西方名字的影响,形成了混合型的命名方式。此外,现代社会中的姓氏和名字也更趋向个性化,很多年轻人选择独特的名字,以表达个性和自由。

每个人的名字,都有一段属于自己的历史和文化。而在姓氏和名字的背后,凝聚的是一个家族的历史、文化和传承。