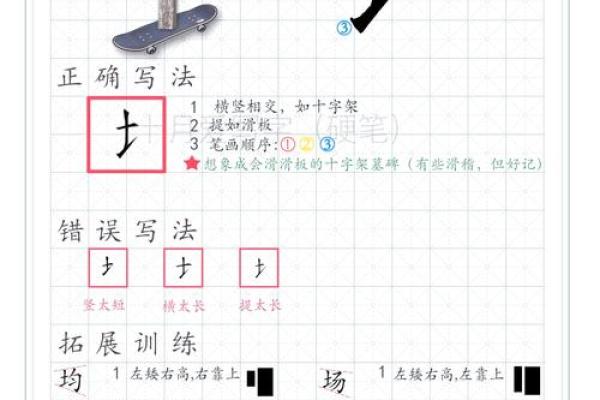

土字,作为汉字中的基础构件之一,其形态和意义背后隐藏着丰富的文化内涵。要了解“土”字的象征意义,我们必须从字形和字义两方面入手,深入探讨其与古代中国文化、哲学及自然观念的关系。

字形与字义的起源

土字的形状最早可以追溯到甲骨文时期,其基本构成呈现一个矩形的土堆形象。通过不断演变,土字的结构逐渐简化,但其核心意义始终与大地、土壤相关。在古代社会,大地被视为一切生命和资源的来源,土字便因此成为代表着滋养和生长的符号。这个字形的演变体现了古人对自然环境的观察与理解。

土的象征意义

在中国传统文化中,土不仅是自然界的重要元素,还承载着深刻的哲学寓意。在五行学说中,土是中心、连接和调和的象征。它与金、木、水、火四种元素相互作用,共同维持着宇宙的平衡。土的稳定性和包容性,使它成为“中庸”的象征,强调不偏不倚、持平守正的价值观。此外,土作为土地的象征,还与家庭、家园以及民族文化的根基紧密相关。它代表着人们赖以生存的基础和温暖的庇护所。

土与农业文明的联系

土字与农业的密切关系也反映了中国传统文化对农业文明的崇尚。自古以来,中国的农耕文化依赖大地的丰饶,而“土”字正是这一文化的核心象征。农业的生长周期、季节的变化、丰收的希望都与土密不可分。在传统社会中,土地不仅是财富的来源,也是社会稳定的根本。因此,土字象征着人类与自然和谐共生的智慧。

土的文化影响

土字的深远影响不仅体现在日常生活和语言中,它还渗透在宗教仪式、哲学思想及文学作品中。例如,在道教中,土作为五行之一,涉及了许多修炼的理论与实践。在诗词和民间传说中,土地的滋养力量和大地母亲的形象常常被赋予神圣的地位,彰显出人们对自然的敬畏与依赖。

通过对“土”字的文化探索,我们不仅能感受到古代人对自然的智慧理解,也能看到古汉字如何通过形象表达出人与天地的深厚关系。在日常使用中,土字作为一个承载着丰富象征的字,继续在现代社会中发挥着它独特的文化作用。